Le 21 février prochain sera la Journée internationale de la langue maternelle. Cette journée, observée pour la première fois en l’an 2000, a été créée par l’UNESCO, pour réaffirmer son engagement en faveur de la diversité linguistique. À l’Île-du-Prince-Édouard, en particulier dans la communauté acadienne et francophone, la question de la langue maternelle est toujours d’actualité.

La définition de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés de ce qui constitue une langue maternelle, la première langue apprise et encore comprise, est celle qui vient à l’esprit dès qu’il est question de langue maternelle. C’est grâce à cette définition et aux luttes qui ont suivi que nous avons un système d’éducation en français à l’Île-du-Prince-Édouard.

Ayant été directrice de l’École Saint-Augustin à Rustico pendant de nombreuses années, Rachelle Gauthier de Charlottetown connaît très bien les arguments légaux et politiques entourant les notions linguistiques. Cela ne l’empêche pas d’être légèrement mal à l’aise face à des terminologies qui la définissent de moins en moins.

«Vraiment, j’essaye de m’éloigner le plus possible de ces notions de langue maternelle parce que dans ma vie, ça ne veut rien dire. Je réfléchis beaucoup à cela. J’ai appris le français, j’aime le français, je travaille en français. Je trouve que le terme francophile ne s’applique pas à moi. Je ne peux pas me dire francophone, dans le sens où on le comprend et vraiment, je ne suis pas anglophone non plus, dans mon vécu», dit Rachelle Gauthier.

Francophone : une appellation contrôlée?

Dans son travail à l’École Saint-Augustin, Rachelle Gauthier a côtoyé des enseignants qui, tout en parlant tous français, ne se disaient pas francophones. «Pour moi, dans le contexte d’une école où tout le monde travaille avec le même objectif, distinguer les enseignants francophones (de langue maternelle française) des enseignants anglophones, ça n’avait aucun sens. Mais je n’ai pas trouvé le bon terme. J’ai essayé “franco parlant” sans grand succès je dois dire», affirme encore Rachelle Gauthier.

Lorsque Rachelle Gauthier a entrepris de réapprendre la langue de ses ancêtres Acadiens, elle n’a pas appris l’«acadien». Elle a appris le français. Chercheur en folklore, en ethnologie et spécialiste de l’histoire de l’Acadie de l’Île, Georges Arsenault précise en effet que plutôt que d’une langue acadienne, on devrait plutôt dire «parler acadien».

Ce «parler acadien» dans sa version la plus authentique possible existe-t-il encore? À cette question, Georges Arsenault a répondu ce qui suit : «Qu’est-ce qu’une langue authentique? À mon avis, une langue et un parler se transforment, évoluent continuellement selon le milieu dans lequel ils évoluent, et parfois ils disparaissent complètement».

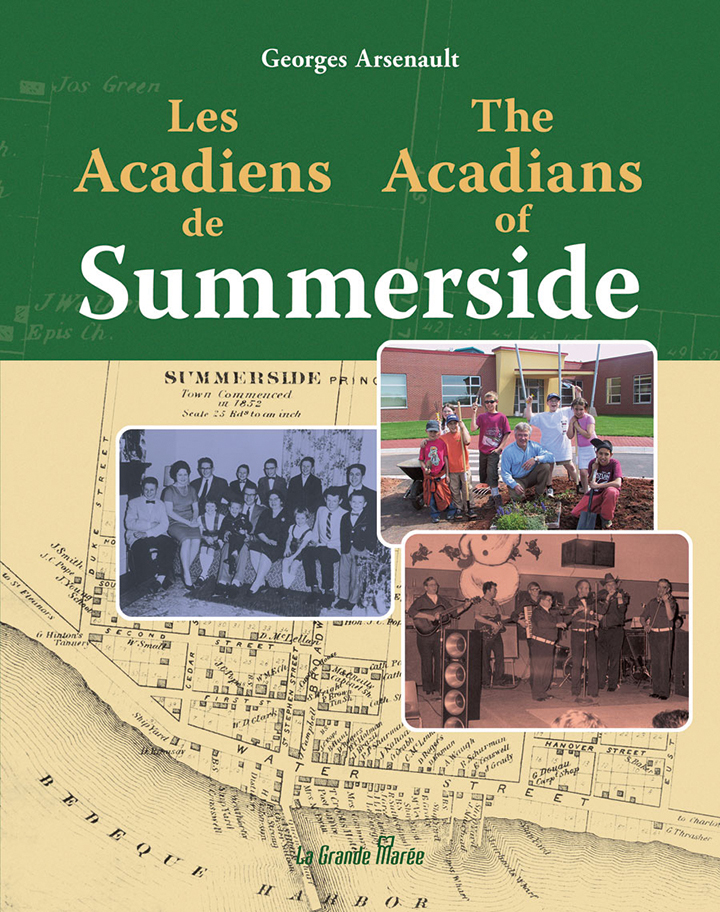

Dans son livre sur les Acadiens de Summerside, le chapitre sur «L’identité acadienne et la langue française» donne un éclairage sur le rôle de la langue dans la construction identitaire.

«À Summerside, comme ailleurs dans les Maritimes, dit Georges Arsenault dans son livre, le complexe d’infériorité des francophones, combiné à une certaine hostilité à l’égard de la langue française de la part des gens de la communauté majoritaire, a fait en sorte que les Acadiens ne se sentaient pas à l’aise de s’exprimer publiquement en français. Les petits Acadiens qui ne voulaient pas se faire appeler des “Frenchies” et qui se voyaient dévalorisés en arrivant à l’école à cause de leur manque de maîtrise de l’anglais décidaient rapidement d’effacer toute trace de leur identité française afin de mieux s’intégrer à leur nouveau milieu».

Rachelle Gauthier, elle-même native de Summerside, connaît bien cette insécurité linguistique qui persiste encore de nos jours, et qui est en quelque sorte encouragée par les notions de hiérarchie associées aux droits juridiques (scolaires entre autres) que confère l’appellation «de langue maternelle française».

«Je sais que sans cela, nous n’aurions pas nos écoles, mais je sais aussi que si nous nous en étions tenus à la définition imposée par la majorité, nous aurions seulement protégé notre langue, sans bâtir. Je pense que je suis plus dans la catégorie des bâtisseuses».

À sa façon Georges Arsenault confirme que c’est grâce à l’arrivée constante de nouveaux «francophones» que le français s’est maintenu jusqu’à nos jours à Summerside. «Depuis l’arrivée des premiers Acadiens en ville, le français est une langue parlée à Summerside, mais une langue qui a toujours eu du mal à se maintenir et encore plus à s’enrichir. Au sein de la famille, elle avait peine à survivre plus d’une génération à moins de circonstances particulières. Néanmoins, puisque l’afflux de nouveaux francophones n’a jamais cessé, le français a toujours été une langue parlée et comprise par un certain pourcentage de la population de la ville», dit-il encore dans son livre sur les Acadiens de Summerside.

Fluidité linguistique

Rachelle Gauthier remarque que de plus en plus, le rapport aux langues s’éloigne de la binarité qui a cours au Canada, surtout à cause de la Loi sur les langues officielles. «Moi-même, je tente de m’éloigner de cette obligation de se dire un ou l’autre. On parle de plus en plus de fluidité et de translinguisme, où les gens ne se sentent pas appartenir aux catégories bilingues, multilingues, francophones, anglophones, ou peu importe».

Rachelle Gauthier comprend tout à fait que les systèmes en place doivent reposer sur quelque chose. En 2021, il devrait y avoir un recensement. Dans un tel document, la catégorie «fluide» n’est pas prête d’exister.

Cependant, elle aimerait que la «modernité» attendue dans la «modernisation» de la Loi sur les langues officielles inclue des notions plus souples et plus inclusives (moins protectionniste) de ce qui constitue une communauté d’expression française et qu’elle soit moins axée sur le nombre de personnes de langue maternelle française pour juger qui a droit à des services ou non.

Surtout lorsque la langue maternelle en question est rattachée à un vécu proche du traumatisme, comme le dit Georges Arsenault dans son livre : «Pour beaucoup d’anglophones, les Acadiens de Summerside, en tant que groupe, étaient considérés comme des citoyens de seconde classe, les porteurs d’eau, les pauvres, les bootleggers. Ils parlaient une langue “étrangère” et ils étaient catholiques dans une ville dominée par les anglo-protestants. Être un Français ou un Acadien sur la place publique n’avait rien de socialement valorisant. Donc il valait mieux se faire discret, ne pas trop afficher son identité. Ou encore, certains préféraient effacer délibérément toute trace de leur identité en abandonnant l’usage du français et en anglicisant leur nom», dit Georges Arsenault dans cet excellent ouvrage.

Le thème de la Journée internationale de la langue maternelle 2021, «Promouvoir le multilinguisme pour l’inclusion dans l’éducation et la société», reconnaît que les langues et le multilinguisme peuvent faire progresser l’inclusion et atteindre les objectifs de développement durable dont le principe est de ne laisser personne de côté.

L’UNESCO estime que l’éducation, fondée sur la première langue ou la langue maternelle, doit commencer dès la petite enfance, car la protection et l’éducation de la petite enfance sont le fondement de l’apprentissage.

Georges Arsenault a écrit plusieurs livres sur l’Acadie de l’Île-du-Prince-Édouard, dont celui sur les Acadiens de Summerside. (Photos : Archives)